とちぎ県北ボランティア

【とちぎボランティアネットワーク県北事務所 ホームページはコチラ】

フードバンク県北 / 子どもの居場所 スマイルハウス/ほほえみセンター(高齢者の居場所)

📞 電話: 0287-48-6000

営業時間

- ほほえみセンター高齢者の居場所/ 月曜日・水曜日 10:00~13:00

- 子どもの居場所スマイルハウス/ 火曜日・水曜日・金曜日: 放課後~19:00

- フードバンク県北/ 月曜日・水曜日 10:00~13:00

- 寄贈食品などは居場所にて随時受付中です。ご支援のほどお願いします。

- 日曜日/休業

- 第2土曜日/フードバンク県北の食品配布会を開催! 13:00~15:00

- 第3土曜日/ヤスイの食卓(カレー1杯300円)誰でも来てね

とちぎボランティアネットワーク県北事務所 〒324-0055 大田原市新富町2丁目3-37

フードバンク県北 〒324-0047 大田原市美原1丁目1-4 (旧勤労青少年ホーム)

食品寄贈のお願い

生活に困っている方々に食品をお渡ししています。市社会福祉協議会と連携しています。寄贈していただける食品は以下の通りです:

- 缶詰

- レトルト食品

- ふりかけ

- おかず類

- 調味料など(賞味期限が1か月以上あるもの)

連絡先

寄付やその他の問い合わせは、

電話 0287-48-6000 までご連絡ください。

寄付のお願いや活動の詳細について、さらに詳しい情報はこちらのホームページをご覧ください。

ホームページ

詳しい情報や最新の活動については、スマイルハウスのホームページをご覧ください。

スマイル♡ブログ

最新のブログ記事もチェックしてね!

YouTubeもチェックしてね

ボランティアのしょうちゃんのYouTubeチャンネルで県北地域の福祉や活動についての情報を発信しています!

📸 Instagramもチェックしてね

スマイルハウスのInstagramで最新の写真や情報をフォローしてください!

栃木県大田原市で活動するフードバンク県北、子どもの居場所スマイルハウスなどに使われます。※クレジット決済時「団体へのメッセージ」に「県北への寄付」とご記入ください!

|

本会は認定NPO法人です。ご寄付は寄付控除の対象となります。寄付額の最大約50%が税金から還付されます。他にも遺贈など税制上の優遇措置があります。詳細はこちら。 |

スマイル♡ブログだよ

『こんな話、聞いたことない!』市民だからこそ知っておきたい話

先日配信された「とちぎフレッシュLIVE」では、栃木県大田原市の副市長 斎藤達郎さんをゲストに迎え、まさに“リアルな公務員生活”について、じっくりお話を伺いました。

「市民目線」「現場」「地域愛」…そんな体温の感じられるお話をできるだけ丁寧に、ご紹介します💡

教員志望からの転身。最初は“ジャージ勤務”🏃♂️

斎藤さんは昭和37年(1962年)9月21日生まれ。実家は商店街のすぐそばで、高校までずっと地元・大田原市で過ごしていました。

「大学では教育学部に進み、教員を目指していたんです。教育実習も経験したけれど、なんとなく“これだ!”という感触がなくて…」と言います。

その後、公務員試験に転向し、県庁や国家公務員も受験したそうですが、合格したのは唯一“地元大田原市役所だけ”だったとか😊

「でもそれが、自分の人生を大きく変えるきっかけになったんです」

市役所に入った当初、配属されたのはグラウンド整備やプール運営などの“屋外現場”。事務机に向かうことはほとんどなく毎日ジャージに着替え働いていました。

-

草刈りしたり

-

トラクターに乗ってグラウンドを整備したり

-

プール監視員として水着で待機したり

-

ドアノブ・卓球台のキャスターまで自分たちで直したり🛠

「指定管理者なんて制度もなくて、全部役所がやるしかなかった。芝一本、ボール一個にも責任を持って、現場でみんなと汗をかいていた日々でした」と。

「顔が見える関係」が、地域を支える鍵🔑

東日本大震災当時、庁舎がいくつにも分かれてまとまっていなかった事に強いストレスを感じたそうです。

情報が届かない、人に会えない、顔が見えない職員同志には「安心感」がまったくなかったといいます。

“顔が見えて、話せて、相談できる” って、災害対応だけじゃなくて普段の行政でもすごく大切だと思ったんです。

それ以来、庁舎内での顔合わせやコミュニケーションを重視するようになり、市役所は自然な会話や雑談が生まれる場として設計され、今では“言いやすい、相談しやすい職場”になってきたと語っていました😊

副市長の“一日は毎朝7時から始まる”⌚

副市長とは「自由に動ける“選ばれし人”」ではなく、「むしろ縛りが多くて、自分の時間がない職業です」と話します。

-

朝7時に家を出て、通学路で子どもたちを見守る

-

8時には役所に到着し、決裁書類に目を通す

-

午前中の会議、午後は現場や部署との折衝が続く

-

「今日30分でいいですか?」と急に呼び出されることも多い

-

勤務終了は夜遅くまでかかることも

それでも「市民や子どもと直接関われる時間があるから頑張れる」と。

現場に立ち続ける理由をやわらかく語ってくれました🌟

市民の声を逃さない、クレームも“つながり”の一部📬

市役所には“嫌な電話”がかかってくることもあります。

「仕事でミスしたわけじゃないけど、文句を言いたくなる気持ちもあるよね」と、

苦情やクレームは、まず現場で聞いて対処。それでも難しい場合には、副市長や市長も巻き込んで対応するそうです。

「理不尽な話もあるけど、感情の奥には言葉にできない悩みや不安が隠れている場合も多いんです」と話します。

そして、「対応のしっかりさが、行政への信頼につながる」と実感しており、「クレームだったからといって、ネガティブに受け取らず、話してくれた市民に感謝したい」という気持ちを常にもっているそうです😊

大田原市のお金の話:予算と住民一人当たりの数字📊

大田原市の財政についてもわかりやすく説明してくれました。

-

年間予算は約350億円

-

そのうち市税は約110億円(約32%)

-

残りは国・県の交付金、補助金、借入金など

-

市民一人当たり年間で約52万円使われており、うち税金が約5万4千円

「だけど税金だけでは足りない。だから国や県との制度の中で財源を補いながらも、市民の理解を得られる“使い方”を常に考えています」

公開されている“市の家計簿”をもとに、「子育て支援・高齢者ケア・障がい者支援などに約4割を使い、インフラや道路整備などに1割未満というのが大田原の現状です」と丁寧に話してくれました。

また、「コンサートホールへの投資など、何に重きを置くか、市民の価値観も含めて判断する時代です」と、市民との共通理解に重きを置いているそうです。

これからの大田原市地域と行政が一緒に歩むまち🚶♀️🚶♂️

人口減・少子高齢化という全国的な課題に対し、次のように語りました。

「市役所が全部やる時代はとっくに終わったと思っています。これからは“地域の皆さんと一緒にやる”というスタイルが必要です」

このスタイルは、自治会や子育て支援グループなど、地域ベースの“手触り感ある自治”の進化とも重なります。

「僕自身も現場に顔を出すし、地域の人と話して『このまちをどうしたいか』を共有していくことが、次の世代につながる気がするんです」と語ってくれました😊

副市長の目線は「まちへの愛」が詰まっている

「公務員」という言葉の裏に、たくさんの“人とまちへの愛”や“現場主義”、そして“対話重視の姿勢”があるということです。

トラクターを運転したジャージ時代から、震災を経験した仲間や市民との結びつき、今も毎朝の見守りを続ける副市長の生活——。

そこには、数字や制度では測れない“大田原市の温かさ”と、これからも育んでいきたい“つながり”がありました。

📺 インタビューはYouTubeアーカイブでご覧いただけます。

補足映像や表情、話し方のニュアンスなど、ぜひチェックしてみてください👇

👉 とちぎフレッシュLIVE|斎藤副市長インタビュー

編集後記✏️

この記事を書きながら思ったのは、公務員という言葉の奥にある“人”の姿です。

大田原市で生まれ育った人から、ジャージで芝を刈る職員、震災を経て庁舎で共に語り合った仲間、そして地域のみなさん—。

その全てが交差する場に“市役所”があるのだと思います。

「これからも市と市民が一緒にこのまちを育んでいけたら」—そう心から思えるひとときでした。皆さん大田原市の家計簿をチェックしましょう!

https://www.city.ohtawara.tochigi.jp/docs/2023051700017/file_contents/kakeibo_R7.pdf

斎藤副市長、ありがとうございました😊(ボランティアのしょうちゃん)

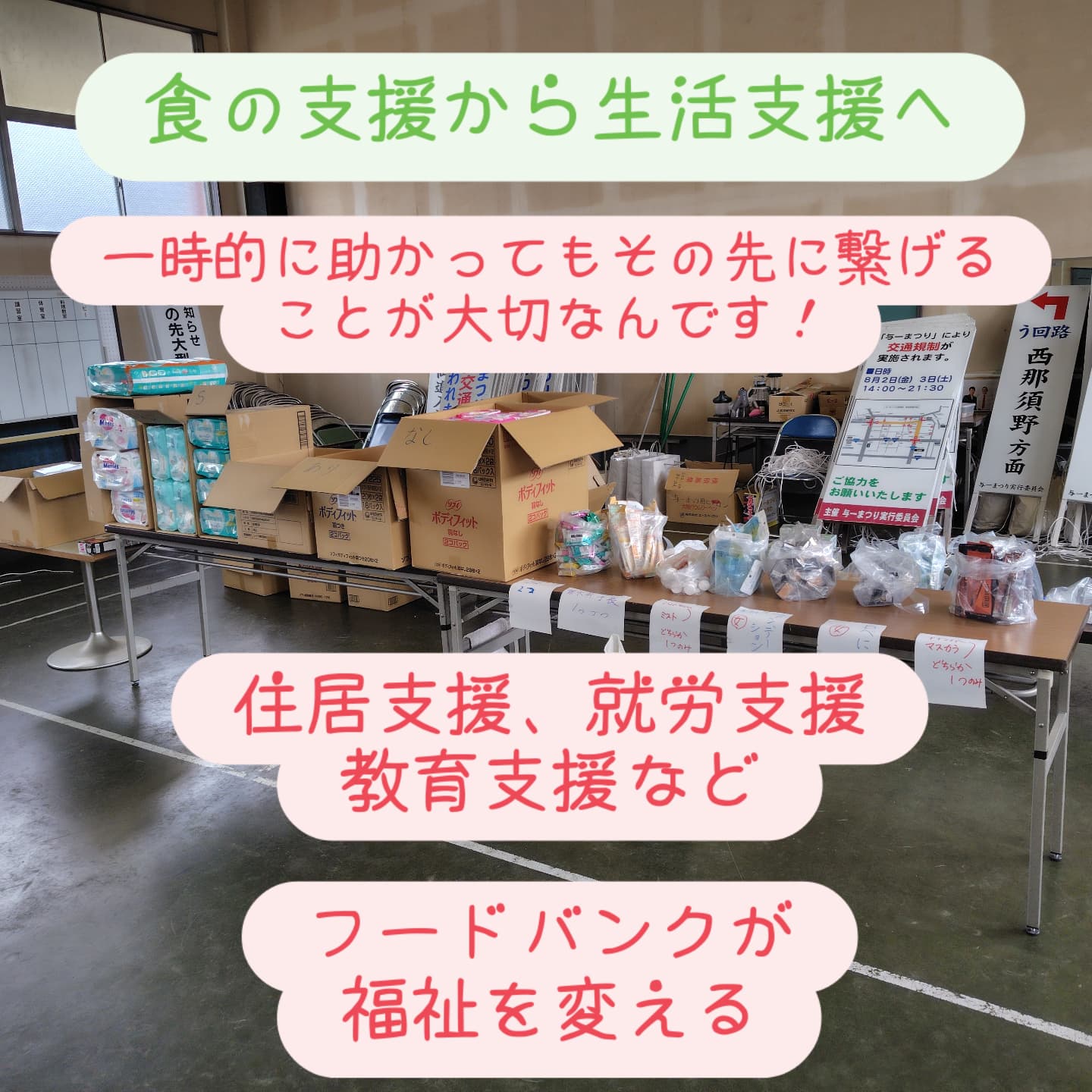

食品配布会を実施しました!フードバンク県北 ㏌ 栃木県大田原市 6/14(土)

6月14日 第2土曜日

とちぎボランティアネットワーク

フードバンク県北では、食品配布会を開催し、

「モチキャリ」で“自分らしいキャリア”をサポート!

今回の「とちぎフレッシュLIVE」では、

「モチキャリ」代表・藤田慶二郎さんにインタビューしました。キャリアという言葉は、一般的に“仕事”や“職歴”をイメージしがちですが、「もっと広くて柔らかいもの」と話します。

「キャリアって、人生そのもの。誰と関わって、どう生きるか。その全体を支える力だと思っています」

🎓「就職しない」を選んだ卒業後。向かった先はイギリス

大学卒業後、すぐには就職せずにイギリスへ3年間留学。

英語を学びながら生活し、現地の人との交流の中で自分を見つめ直す時間を過ごしました。

「周りは“就職しないの?”って心配してくれましたけど、自分としては“今ここで決めきれないことを、いったん整理したい”という気持ちでした。イギリスは、自分にとって“外から自分と社会を見直す場所”だったと思います」

現地での生活を通して、「正解を探す」のではなく、「自分にとって納得できる選択を積み重ねていく」という感覚が身についていったと言います。

💼 帰国後、会社員として10年働いて見えてきたもの

イギリスから帰国後は企業に就職し、営業や社内人材育成に携わりながら、10年間会社員として働きました。

「日々の仕事の中で、“働く”ってなんだろうって考えるようになりました。特に印象的だったのが、“やめたいけど言えない”とか、“しんどいけど誰にも話せない”という声を聞いたとき。スキルがないからじゃない、誰にも本音を話せないから苦しくなっていく。そういう場面をたくさん見てきました」

そして気づいたのが、「対話」の大切さでした。

「キャリア支援って“教えること”ではなくて、“一緒に考えること”なんじゃないか」。その想いが、モチキャリを立ち上げるきっかけとなりました。

🧭 「キャリア=企業向けのもの」ではない。すべての人の人生の話

「モチキャリ」という活動は、企業向けの研修や学生支援に限らず、すべての人の“生き方”に寄り添うものです。

「働くかどうか、転職するかどうか、それだけがキャリアじゃない。今の暮らしをどう感じているか、誰とどんな関係を築きたいか。そういう対話の積み重ねが“キャリア”だと思うんです」

若者支援だけでなく、子育て中の人、定年後の人、地域に関わりたい人。

人生のどのステージにいる人にとっても、**“今の自分の声を聴く時間”**が大切だと藤田さんは語ります。

🗣 「キャリア」は“途中”を肯定する言葉

「すごい人にならなくてもいい。未来が決まってなくてもいい。いま“ちょっと話したい”って思うだけでも、それは立派な一歩です」

自分自身が模索してきたからこそ、今では「迷っていること」をまるごと受け止めることに力を注いでいます。

モチキャリは、「目標達成のための支援」ではなく、

“ありのままの今”を対話でひらく場です。

✏️ 編集後記

「キャリア=人生の関わり方」

藤田さんの話を通じて、そんな言葉が心に残りました。

“どこへ向かうか”ではなく、“どんなふうに今を生きるか”。

あなたは今日、誰と、どんな会話をしましたか?🍀

🎥 インタビュー本編はYouTubeチャンネル

【ボランティアのしょうちゃん フレッシュ48%】アーカイブ公開中!

https://www.youtube.com/live/mZvtqeN6vX0?si=RYQlsgGHhR4XKPuY

ぜひご覧ください!(ボランティアのしょうちゃん)

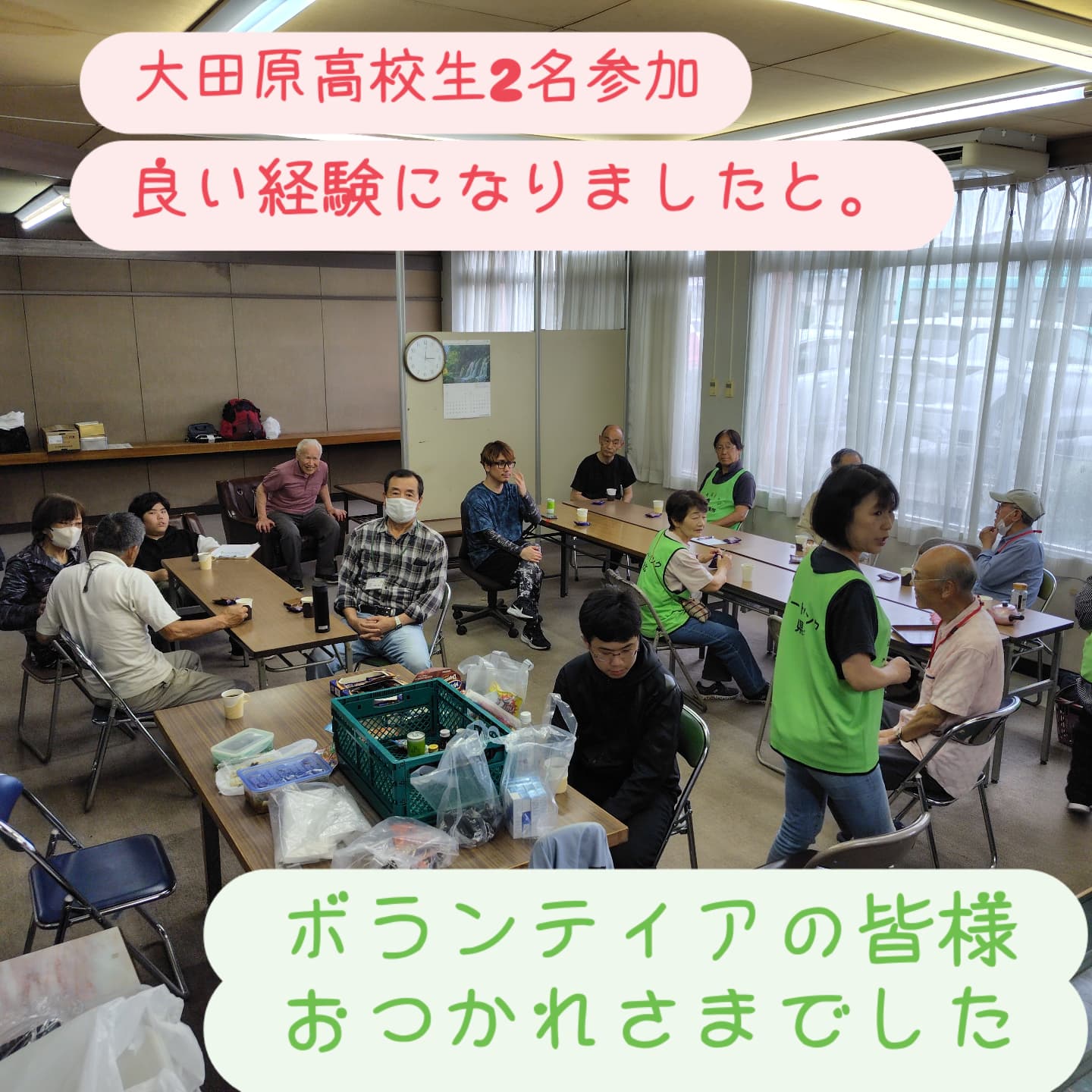

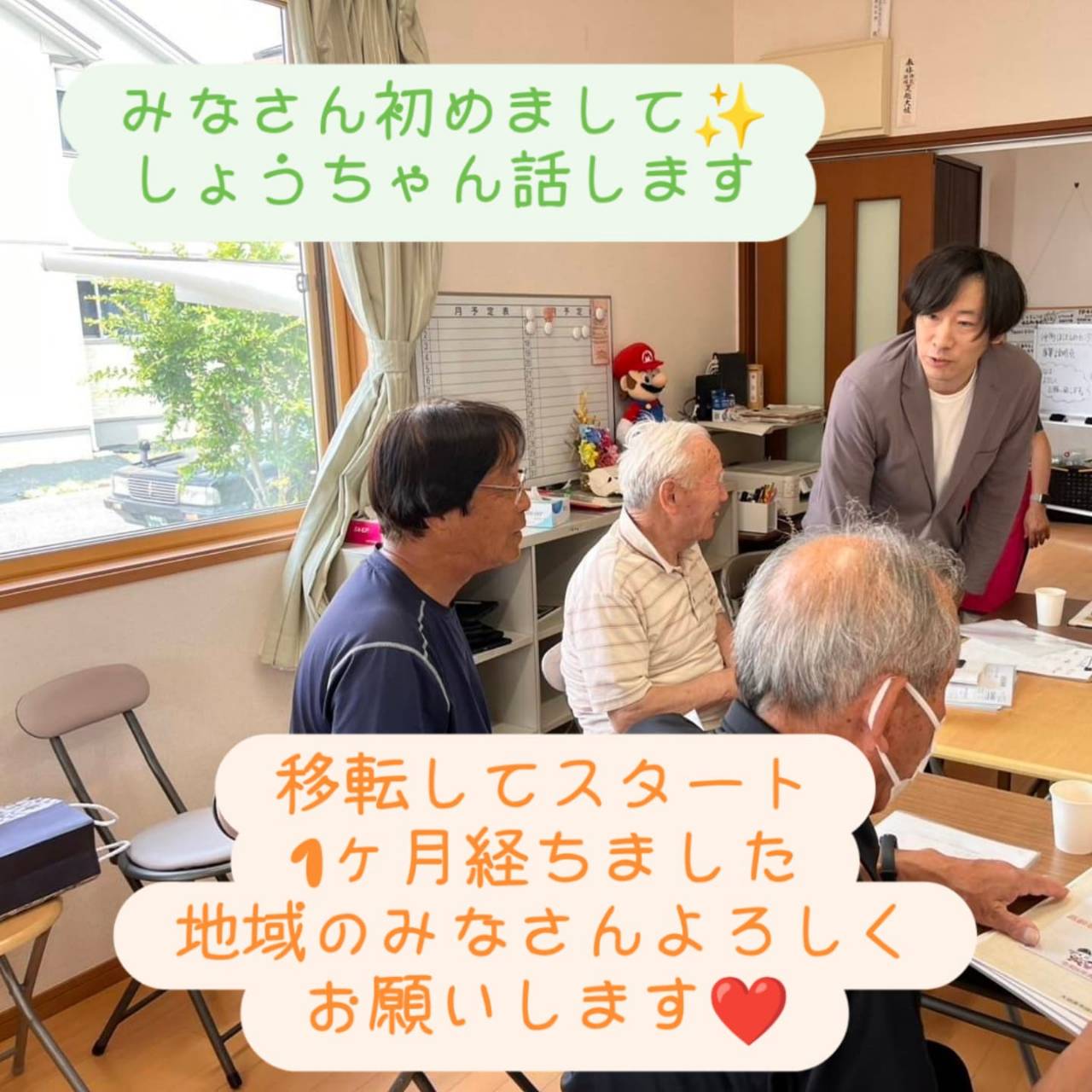

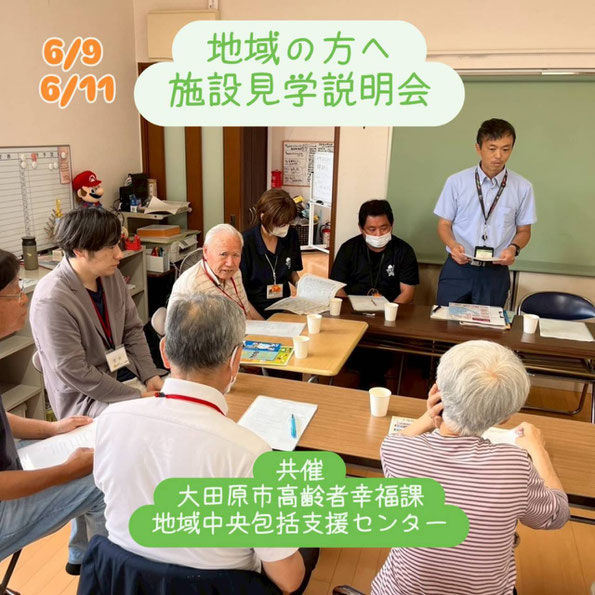

地域の方々へ【ほほえみセンター高齢者の居場所見学説明会】を開催しました

地域に開かれたほほえみセンターに!6月9日(月)と11日(水)の2日間

「とちぎボランティアネットワーク県北事務所」および「ほほえみセンター」にて、見学説明会を開催しました。

今回は、地域の自治会長さんや民生委員さんをお迎えし、施設の見学と活動紹介を行いました。

また、説明会のあとは皆さまと一緒にごはんを食べながら、日ごろの地域の様子や福祉について和やかに話し合いました🍚😊

この新しい場所での活動もスタートして1ヶ月となり、説明会は地域の皆さまに私たちの存在や役割を知っていただく、ちょうど良いタイミングとなりました。

🔸6月9日(日)自治会長としてご参加いただいた皆さま

荒町:木村さん/仲町:大島さん栄町:長谷川さん

上町:鈴木さん/成田町:猪瀬さん

🔸6月11日(火)民生委員としてご参加いただいた皆さま

佐藤節子さん、高橋充さん、小野崎美知子さん、篠﨑いずみさん、鮎瀬正さん

🔸共催・ご協力いただいた皆さま

地域包括支援センターより2名、大田原市社協1名、高齢者幸福課 新井さん

皆さまからは「知らなかったことがたくさんあった」「とても勉強になった」 といった声もいただき、今後の地域づくりに向けた新たなつながりが生まれる機会となりました。

仲町ほほえみセンターは、これからも地域に根ざした活動を続けていきます。

ご参加くださった皆さま、ご協力いただいた関係機関の皆さま、本当にありがとうございました。(しょうちゃん)

【ヒーロー対談】大田原市の怪人ヒーロー・訛之助×ピリ辛レディ・カプサイシン!

先日、「とちぎフレッシュLIVE フレッシュ47%」

スタートから視聴者の皆さんのコメントでチャット欄は大盛り上がりでした。

とにかく二人の掛け合いが絶妙で、軽快なトークに観覧席からも拍手が起こっていました。

訛之助って何者?

カエルの妖怪「大釜」から授かった鎧をまとい、大田原市を中心に、

口癖は「常識は我が変える!」。

みんなの応援や「楽しい!」「うれしい!」

ちなみに「訛之助」という名前は、

カプサイシンさんの正体とは?

栃木の特産「栃木三鷹(とちぎさんたか)」という唐辛子の化身!

「大田原を唐辛子色に染めてあげるわ」

衣装のポイントは胸元の“金のくるくる”=唐辛子!

一見シリアスな見た目だけど、

意外と仲良し(?)な二人

「仲はいいんですか?」の質問に、最初は「悪いです」

でも実は、戦闘中は休戦中だったり、

訛之助さんの弱点は「蛇」と「暑さ」。

一方、カプサイシンさんは・・・

また、5/28(水)ゲストは、なんと…あのご当地ヒーロー「ナスライガー」

地域の平和を守るだけでなく、

ナスライガーとは?

栃木県北を拠点に活動するご当地ヒーローで、

環境問題や防災、交通安全など、

番組内では、ヒーローになったきっかけや、普段の活動の裏話、

ナスライガーからの熱いメッセージは、

YouTubeチャンネル「ボランティアのしょうち

ぜひチャンネル登録&高評価をお願いします!

編集後記

ナスライガーさんが登場してくれた回は、ヒーローの優しさと明るさにすっかり癒されました。子どもたちだけでなく、大人たちにも響く言葉の数々。

地域のために行動するって、かっこいいなと改めて実感しました。

怪人やヒーローという肩書きでも、結局は「人と人とのつながり」

それにしても、訛之助さん「3歳」、カプサイシンさん「

これからの成長!?も楽しみですね!

また、面白いヒーロー・怪人コンビをお呼びできるよう、チャンネルも頑張ってまいります!

次回もお楽しみに!(ボランティアのしょうちゃん)

【高齢者の居場所支援 仲町ほほえみセンター開所から1ヶ月】少しづつ笑顔の輪がひろがっています

1ヶ月がたちました

1ヶ月がたちました

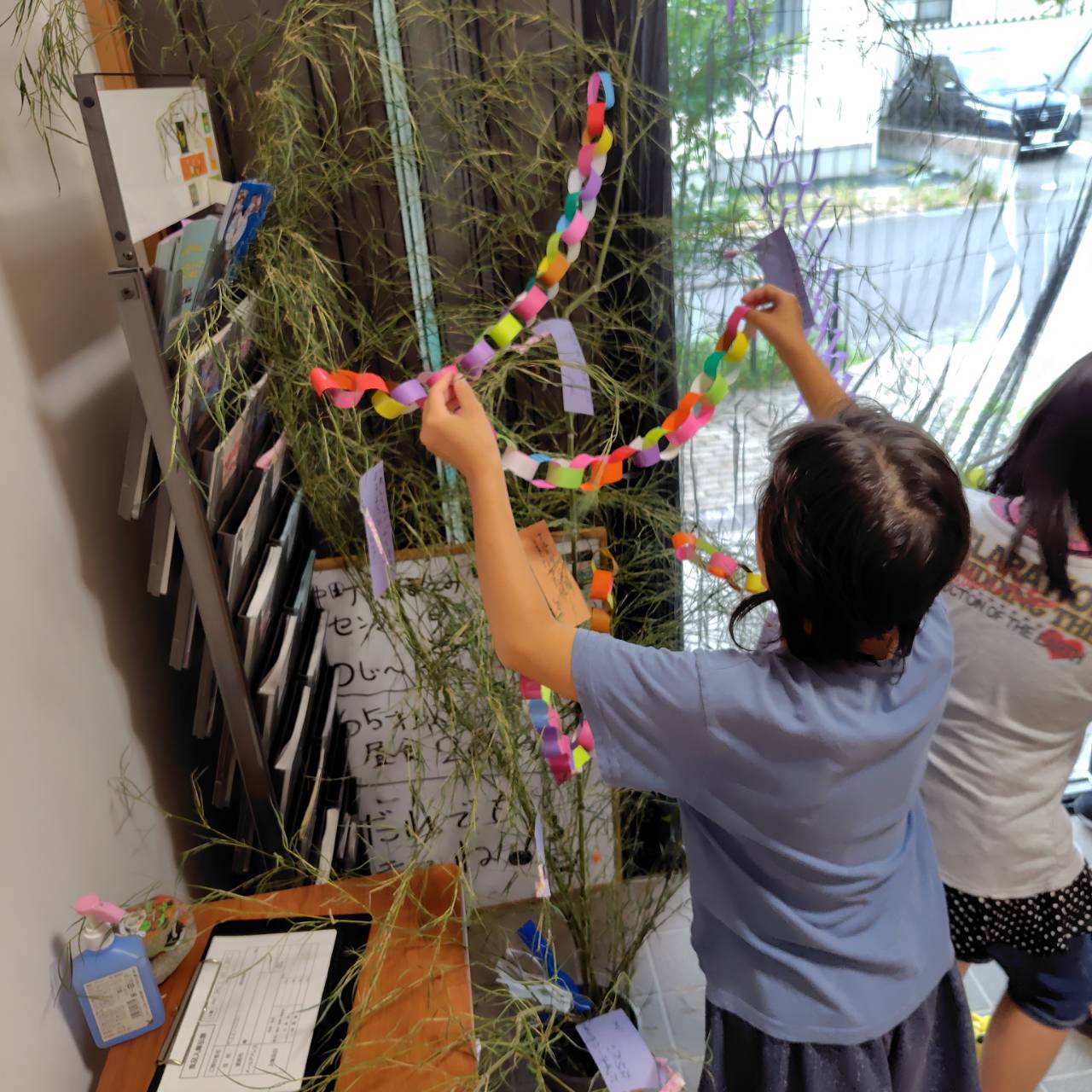

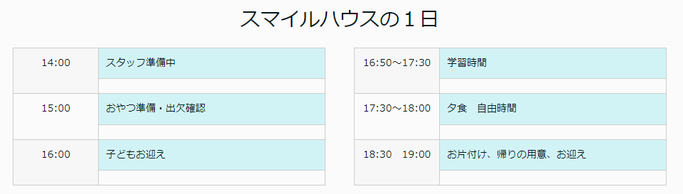

子どもたちの居場所 新しいカタチで紹介します!栃木県大田原市 子どもの居場所スマイルハウス

こんにちは、しょうちゃんです。

新しい場所大田原市新富町に引っ越して、地域の居場所スタート!

今回は、子どもや高齢者の“居場所”スマイルハウスやほほえみセンターなどを

YouTube動画で紹介しています!

少し環境が変わったことで、より利用しやすく、より温かい空間になっています。

子どもたちの笑い声、高齢者との交流…そんな何気ない日常が、ここにあります。

ぜひ、ご覧ください!

https://youtu.be/YX65c38uvU4?si=1Kc_OWJYYBJT7ave

#子ども食堂 #スマイルハウス #ほほえみセンター #地域の居場所 #栃木 #しょうちゃん #YouTubeで紹介 #ボランティアネットワーク

福祉を支える人に聞く!だいなリハビリクリニック:リハビリからデイサービスまで、利用者の健康をサポート

こんにちは!ボランティアのしょうちゃんです。

今回は大田原市にあるだいなリハビリクリニックをご紹介します。

職員の皆様に施設内を案内していただきました。

だいなリハビリクリニックは、介護事業、入院患者向けの食事提供、そしてリハビリテーションを提供する医療施設です。利用者の皆様が、より健康で豊かな生活を送れるよう、様々なサービスを提供されています。

1. 施設概要 🏢

だいなリハビリクリニックでは、以下のサービスを提供しています。

- 食事提供 🍚: 施設内の厨房で、栄養バランスに配慮した食事が作られています。朝食は80食、昼食は120食を提供。利用者の身体状況に合わせて、食事の形態も工夫されています。温かい食事は、利用者の皆様の心と体を満たします。

- リハビリテーション 💪: 様々なリハビリテーションを提供し、利用者の機能回復や維持をサポートします。また、通所リハビリテーションや通所介護(デイサービス)も提供しています。

2. リハビリテーション 🧑⚕️

だいなリハビリクリニックのリハビリテーションは、利用者の多様なニーズに対応しています。

- リハビリテーション内容 🏋️: 運動機能の回復訓練、認知症予防🧠、言語聴覚療法🗣️など、多岐にわたるリハビリテーションを提供。専門スタッフが、利用者の状態に合わせて個別のリハビリ計画を作成し、支援します。リハビリ機器を使った訓練や、日常生活動作訓練(ADL訓練)なども行います。

- リハビリ専門スタッフ : 理学療法士、作業療法士、言語聴覚士などのリハビリ専門スタッフが勤務しています。

- 義肢装具士のサポート 🦿: 義肢装具士が定期的に施設を訪れ、足の不自由な方などをサポートします。

2.1. 通所リハビリテーション(ツウリハ) ♿

通所リハビリテーションでは、以下のような特徴があります。

- 要介護度の高い方が多く、車椅子を利用する方も多いです。

- リハビリだけでなく、作品作り🎨など、リハビリ以外の活動も行われています。

2.2. 通所介護(デイサービス) 🌻

通所介護(デイサービス)では、以下のような特徴があります。

- リハビリ専門職が機能訓練を行うなど、リハビリに力を入れています。

- 通常のデイサービスよりも介護度の高い利用者が多い傾向にあります。

3. 食事 🍽️

だいなリハビリクリニックでは、施設内の厨房で手作りされた、栄養バランスの取れた食事が提供されています。利用者の状態に合わせた食事形態の工夫も行われており、食事の面からも利用者の健康を支えています。

編集後記 💬

今回、だいなリハビリクリニックを取材させていただき、施設の温かい雰囲気と、スタッフの方々の熱意🔥にとても感動しました。

特に、リハビリテーションの内容が充実していて、利用者の皆さんが目標に向かって頑張っているんだろうなとかいろいろと考えました。

また、手作りのお食事も栄養バランスなどが考えられていて、とても美味しそうでした。この施設が地域の皆様にとって、心強い存在になっていると感じました。

(ボランティアのしょうちゃん)

最後にリンクはこちら⇨https://youtu.be/2mb5cTjhy0s?si=UMaKWJsBTpVzvTRm

「子ども第三の居場所」

――――――――――――――――

子どもたちの生き抜く力を育みます

「子ども第三の居場所」は、地域の子どもたちが安心して過ごせる居場所です。信頼できるスタッフやお友達と日々の時間を共有する中で、子どもの生活リズムが整い、学びへの意欲も高まり、子どもたち一人ひとりの生き抜く力が育まれます。

私たちの想い

――――――――

近年、家族の在り方や地域とのつながりの変化により、子育ての状況も各家庭の負担が大きくなってきました。子どもの幸せを願いつつも、家庭の事情などから、子育てに対する悩みを抱えるご家庭も多いことと思います。子どもの居場所スマイルハウスでは、すべての子どもたち一人ひとりの生き抜く力を育み、また、家族を地域で支えるための場所として、皆様のお手伝いができればと考えています。

スマイルハウスの特徴

――――――

ボランティアの指導のもと自然の中で野外活動など、子どもの好奇心に対応しています。

社会体験活動としてボランティアと地域の清掃活動に参加しています

子ども第三の居場所

――――――――――

5つの機会

「子どもの第三の居場所」では、子どもたちの

生き抜く力を育むため5つの機会を提供しています。

子どもたちが安心・安全に過ごせるよう、居心地のよい環境づくりに努めています。「ここに居ていいんだ」と思ってもらえるよう、まずは子どもたちのありのままを受け入れることから始めています。

栄養バランスを考慮した温かい食事を無料で提供しています。子どもたちの健康を支えると共に、準備や片付け等も子どもたちと行うことで、食の大切さ、みんなで食事することの楽しさを伝えています。

子どもの中には、基本的な生活習慣が身についていないケースもみられます。食事、着替え、挨拶等の基礎的な生活習慣を整えます。また、友達や大人との関わり方を学び、社会性を培っています。

学習習慣が定着するように、スタッフによる宿題指導を行なっています。分からないところまで遡った学習支援に加え、座っていられない等の課題がある子どもは情操面や発達障害の可能性も考慮して支援します。

野外活動、料理、音楽、農業体験等、自然とふれあいながらチャレンジ精神、自己肯定感、主体性、対人コミュニケーション等、「非認知能力」を育みます。

ご利用までの流れ

――――――

保護者の方より、電話かお問い合わせフォームよりお問い合わせください。

利用前にお子様の様子をお伺いいたします。

必要書類を提出し、ご利用開始となります。

スマイルハウス概要

―――――――――――

・住所

〒324-0057

栃木県大田原市住吉町2丁目16-22

・電話

0287-48-6000

・主な利用者

小学校1~6年生(定員15人程度)

・開所日・時間

火・金曜日 ・・放課後~19時 学習・食事支援

水曜日・・ 放課後~19時 体験学習・食事支援

土曜日・・ 10時~15時

長期休み期間・・14時~19時

・設備

フリースペース、学習スペース、相談室、台所など

・スタッフ

常時5名程度、教員免許有資格者など

*子育や生活に関するご相談にも応じることが可能です

・運営団体

特定非営利活動法人

とちぎボランティアネットワーク・県北事務所

お子さんの意欲や関心を引き出し、様々なチャレンジを応援しています。

毎日の宿題だけでなく、一人ひとりの苦手に対応します。

スタッフが真心こめた手づくりの料理を作っています。

バランスの良い夕食を提供します。調理や片付けをお手伝いし、皆で食卓を囲みます。

問い合わせフォーム

イベント参加、寄付、ボランティアしたい、フードバンク、スマイルハウスの利用についてなど、気軽にお問い合わせください。